Comprendre l’océan pour mieux le protéger : le pari d’Astrolabe Expéditions

Publié le 15/10/2025

À bord de voiliers, ils sillonnent les côtes pour mieux comprendre l’océan. Héloïse Cardaliaguet et Jody Grollier, membres de l’association Astrolabe Expéditions, nous embarquent dans leur univers, où la recherche scientifique se mêle à l’engagement citoyen. Grâce à des campagnes participatives, des passionnés de la mer, qu’ils soient scientifiques, plaisanciers ou simples curieux, collectent des données pour faire avancer la science.

Bonjour Jody et Héloïse, Astrolabe Expéditions existe depuis 2013. Pouvez-vous nous raconter la genèse de l’association ?

Héloïse Cardaliaguet : L’association est née de l’initiative de trois personnes qui ont mis leur bateau citoyen au service de la recherche scientifique, en le transformant en navire océanographique. Il s’agit avant toute chose d’une démarche collective et citoyenne qui a reçu un écho très positif auprès de nombreux plaisanciers et nous avons décidé d’équiper un maximum de navires citoyens sur la même idée.

Le siège de l’association est situé en Île-de-France, nous avons aussi des antennes à Brest, à Nice et quelques activités ponctuelles à Marseille. Au total nous sommes huit membres responsables de programmes. Quant aux participants aux expéditions, ils viennent de toute la France. Nous leur envoyons le matériel nécessaire et nous proposons des formations à distance, notamment en visioconférence.

Nous comptons près de 80 bénévoles actifs : 30 bénévoles à terre (principalement des actifs et des étudiants), 10 scientifiques-bénévoles et environ 30 plaisanciers (10 sur les expéditions locales, 20 sur celles autonomes).

Mais nous proposons aussi des projets de recherche de manière dématérialisée, comme un programme d’analyse d’enregistrements acoustiques de cétacés, qui mobilise actuellement environ 40 citoyens sur toute la France.

La mission principale de l’association est donc d’appuyer la recherche scientifique via les citoyens ?

H.C. : Exactement. Notre objectif est de promouvoir une recherche ouverte, en impliquant les citoyens dans toutes les étapes d’un projet de recherche océanographique. Ils participent à la formulation des problématiques, à la vérification de la faisabilité et s’assurent avec les scientifiques de la pertinence du sujet de recherche.

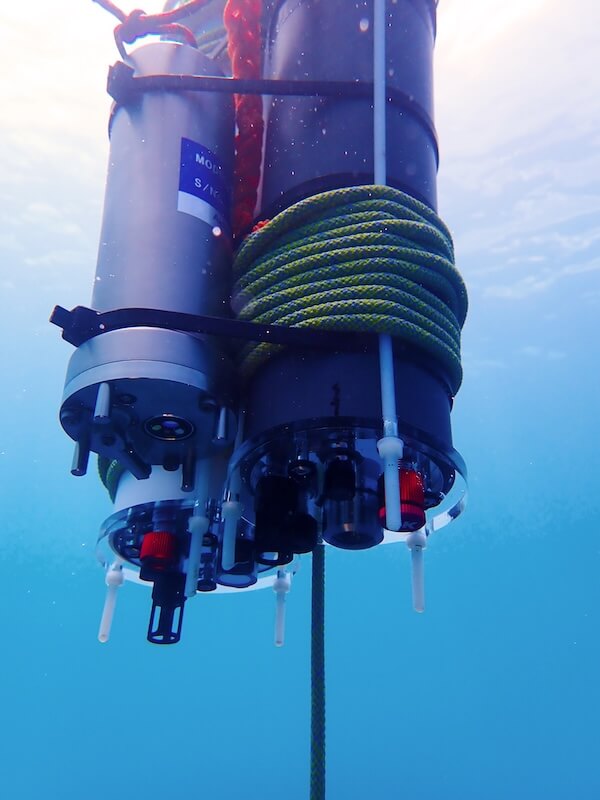

Ensuite, ils contribuent à la création d’équipements océanographiques pour collecter les données : capteurs de température et de salinité, filets à plancton, capteurs de muons, etc. Ces instruments sont ensuite installés sur des voiliers de plaisance qui naviguent dans des zones d’intérêt pour la recherche. Les citoyens peuvent également participer à l’analyse des données.

Nous organisons aussi des « Cafés Océans » tous les deux mois : des rencontres ouvertes au public où scientifiques et associations présentent leurs projets, toujours en lien avec l’océan et la recherche. Nous avons par exemple accueilli l’association APECS1, spécialisée dans la protection des sélaciens ou encore Éric Brossier du bateau Le Vagabond2, qui a partagé ses expériences scientifiques en Arctique.

L’essentiel de notre activité est de mobiliser une communauté citoyenne à terre pour co-construire les projets de recherche et sensibiliser à la protection de l’Océan et de l’environnement.

Comment s’organisent vos expéditions en mer ?

Jody Grollier : Il existe deux grandes catégories d’expéditions. D’abord les projets personnels et autonomes : des navigateurs volontaires nous contactent pour intégrer la recherche scientifique à leur voyage (transatlantique, tour du monde, etc.). Nous leur attribuons des programmes selon leur itinéraire, un équipement et les données à rechercher à bord de leur bateau.

La seconde catégorie, les expéditions locales, correspond à des sorties en équipage pour tester des instruments et protocoles avant d’équiper les plaisanciers. Nous organisons en Bretagne des week-ends Science et Voile alliant fabrication des instruments en laboratoires citoyens (FabLabs) et sorties en mer à la journée.

Ainsi que des mini-expéditions sur quatre à six jours avec des bénévoles, afin de vérifier nos protocoles de recherche et la fiabilité de nos équipements tout en collectant des données. Ces dernières permettent aussi aux nouveaux membres d’acquérir une expérience de navigation spécifique aux expéditions scientifiques.

Comment participer à une expédition ?

Vous êtes plaisancier, passionné de mer ou tout simplement curieux de science ? Astrolabe Expéditions vous donne la possibilité de participer à ses campagnes en mer, en contribuant à la recherche scientifique.

Qui peut participer ?

Tout le monde ! Que vous naviguiez régulièrement ou occasionnellement, vous pouvez rejoindre l’une des missions, être équipé et participer à la recherche scientifique.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site : https://www.astrolabe-expeditions.org/ ou contactez directement l’équipe par mail : contact@astrolabe-expeditions.org

Pouvez-vous nous en dire plus sur la flotte citoyenne ?

H.C. : Elle regroupe les voiliers participant à nos projets de recherche. En moyenne, elle compte une trentaine de navires par an, dont une dizaine pour les expéditions locales.

En 2023, nous avons équipé une vingtaine de bateaux dans le cadre de grandes expéditions mais ce chiffre dépend de notre capacité à fabriquer bénévolement les équipements océanographiques.

Nous avons récemment lancé une campagne côtière en baie de Quiberon et dans les estuaires de la Loire et de la Vilaine. Des voiliers citoyens sortent à la journée avec des capteurs mesurant la température et la salinité de l’eau.

L’objectif est de contribuer au projet de recherche national RiOMar (étude de l’évolution de l’environnement côtier sous influence des fleuves au 21e siècle dans cinq zones côtières métropolitaines). C’est l’une des grandes nouveautés de cette année, que nous espérons pouvoir reconduire avec la flotte citoyenne.

Faut-il des compétences particulières en navigation ou en sciences ?

J.G. : Comme nous ne formons pas à la voile, la navigation est un prérequis pour les expéditions locales de plusieurs jours ou les expéditions citoyennes. Mais les volontaires pratiquent généralement la voile et sont propriétaires de leur bateau.

Il n’y a que pour les mini-expéditions où aucune compétence en navigation n’est requise, car les plaisanciers embarquent sur un bateau déjà équipé et mené par un skipper-bénévole.

Concernant la partie scientifique, aucun prérequis n’est nécessaire : il suffit d’être curieux et de suivre les protocoles. Ces embarquements sont ouverts à tous, avec ou sans expérience.

Nous n’imposons pas de type de bateaux en particulier mais nous privilégions les voiliers aux bateaux à moteur pour leur impact environnemental plus faible.

H.C. : Nous mobilisons également une communauté citoyenne à terre pour les instruments océanographiques que nous développons. Nous organisons régulièrement des ateliers de fabrication dans des FabLabs, avec notre partenaire Les Petits Débrouillards.

Aucune compétence technique n’est requise, avec cette association d’éducation populaire de culture scientifique et technique, nous formons les volontaires à la fabrication.

De plus, nos instruments sont documentés en open source, pour que les citoyens souhaitant les fabriquer ou les améliorer puissent le faire. De même pour nos protocoles de recherche, si une structure est intéressée par un projet, elle peut le reprendre et nous l’accompagnerons dans la conduite de sa démarche participative.

Concernant l’analyse des données collectées, travaillez-vous avec des laboratoires ou avez-vous des chercheurs en interne ?

H.C. : Nous faisons les deux. Chaque programme est co-construit avec un chercheur qui suit le projet de bout en bout. Les données sont systématiquement analysées, une partie est pré-traitée par des citoyens que nous formons progressivement.

S’agissant de l’utilisation des instruments océanographiques en mer, c’est notre directeur scientifique, Cédric Courson, qui prend en charge la formation des plaisanciers. Enfin, toutes les données collectées sont déposées dans des bases ouvertes à l’ensemble de la communauté scientifique.

Quelles sont les réactions des citoyens qui participent à vos projets ?

J.G. : Beaucoup de plaisanciers reviennent chaque année, souvent dans le cadre de projets personnels ou associatifs construits sur le long terme. Les retours sont très positifs et certains souhaitent désormais s’impliquer régulièrement.

Lors de nos événements, la surprise est souvent la première réaction : beaucoup découvrent qu’ils peuvent contribuer à la recherche scientifique. Cela suscite des échanges passionnants sur les données, leur usage et leur encadrement. Les plaisanciers apprécient de donner du sens à leur navigation. Ceux ayant un profil technique ou scientifique sont souvent impressionnés par nos équipements.

Enfin, nous faisons face à une forte demande, supérieure à notre capacité de production. Il faut sans cesse récupérer, réparer et fabriquer du matériel. Et le rythme scientifique est long : il peut falloir jusqu’à trois ans pour analyser les données et publier. C’est pourquoi chaque voilier est rattaché à un programme solide, garantissant la valorisation des données.

Quels sont vos projets pour les années à venir ?

J.G. : Nous ne fonctionnons pas par projet annuel mais sommes engagés dans huit programmes de recherche sur des thématiques variées : biodiversité (cétacés, ichtyoplancton, bioluminescence, algues sargasses), propriétés physiques de l’océan (température et salinité, vapeur d’eau dans l’atmosphère) ou encore l’astronomie (rayons cosmiques sur l’océan) …

Nos projets sont coordonnés par des bénévoles responsables de programme, soutenus par notre équipe de quatre salariés. En parallèle, nous collaborons avec l’Ifremer3 sur les phénomènes d’eaux colorées liés à la prolifération de microalgues en surface. Les plaisanciers peuvent signaler toute observation via l’application Phenomer. Cette année, la Marine nationale nous a également sollicités pour embarquer des protocoles de recherche participative à bord de sa goélette, l’Étoile.

Selon vous, quels sont les grands enjeux liés à l’océan pour les prochaines décennies ?

H.C. : Aujourd’hui, le changement climatique est une réalité qui façonne notre quotidien, l’océan reste un milieu très mal connu. On parle souvent de la montée des eaux ou du réchauffement des mers mais la véritable difficulté, c’est que nous ne disposons pas encore d’un état des lieux précis de l’océan actuel.

Sans données fiables et continues, il est difficile de mesurer l’impact des changements à venir ou de modéliser leur évolution. C’est pourquoi la collecte de données en mer, même à petite échelle, est cruciale. Et c’est là que les citoyens peuvent jouer un rôle fondamental : en multipliant les observations, en couvrant des zones parfois peu accessibles aux chercheurs, ils permettent de densifier les bases de données et de mieux comprendre ce qui se passe sous la surface. Il ne s’agit pas seulement de « jouer au scientifique » mais bien de contribuer concrètement à l’avancée de la recherche.

Quel océan est le plus passionnant à étudier ?

H.C. : L’Atlantique est encore assez peu étudié, en réalité on en sait davantage sur le Pacifique. C’est justement ce manque de connaissances qui le rend intéressant à mes yeux, d’autant plus qu’il est proche de nous, c’est « notre » océan en quelque sorte.

J.G. : Pour ma part, je suis surtout attiré par les environnements côtiers, notamment ceux de la Bretagne. Il y a une grande diversité d’espèces vivantes et c’est souvent plus simple d’expliquer certains phénomènes quand ils sont visibles, proches de nous. Cela permet d’introduire des mécanismes plus complexes en partant du concret, du littoral, pour ensuite élargir à l’ensemble des océans.

1 L’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS), est une association fondée à Brest en 1997. Ses membres sensibilisent à la préservation des requins et raies, et mettent en lumière la dégradation de leurs écosystèmes causée par la surpêche ou la pollution.

2 Capitaine du voilier d’expédition « Vagabond », Eric Brossier, navigue dans le cercle polaire depuis 2000. Il a fait de ce monocoque, un camp de base itinérant au service des scientifiques, sportifs ou des artistes.

3 L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (Ifremer) est entièrement dédié à la connaissance de l’océan. Son but est de protéger et restaurer l’océan, au travers de programmes scientifiques de portée nationale, européenne et internationale.

Visuels : © Astrolabe Expéditions